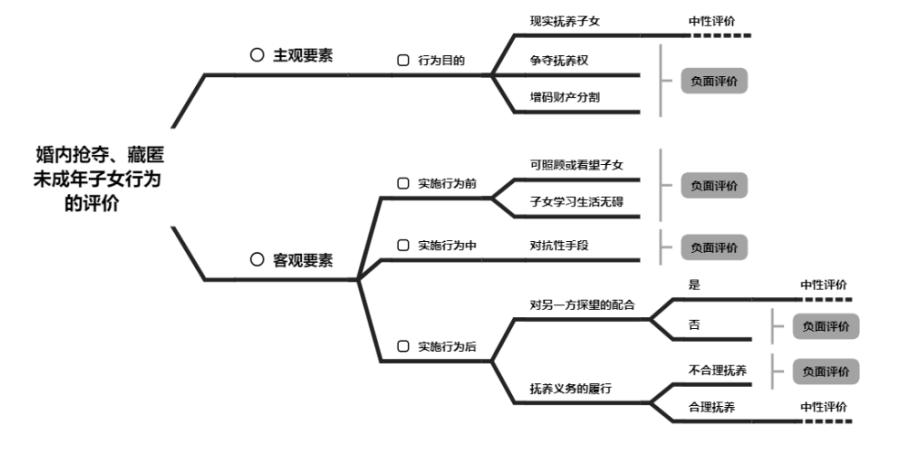

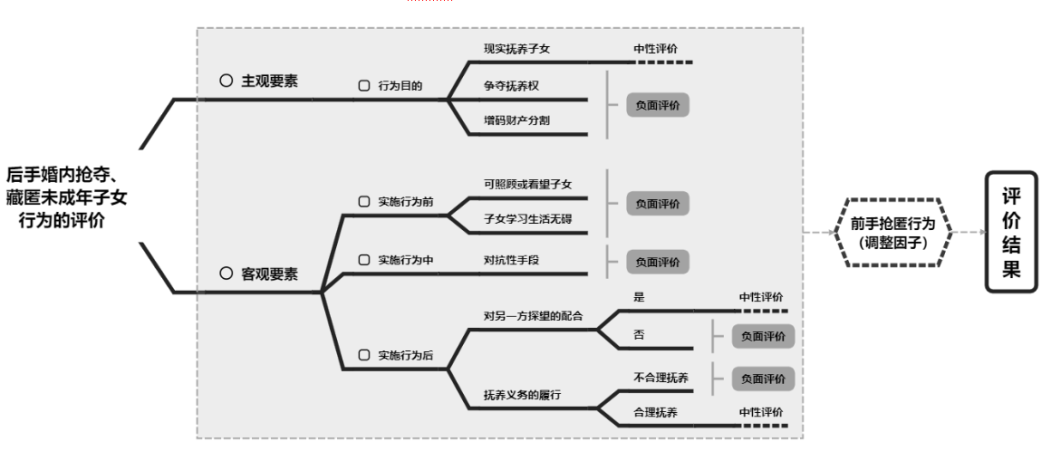

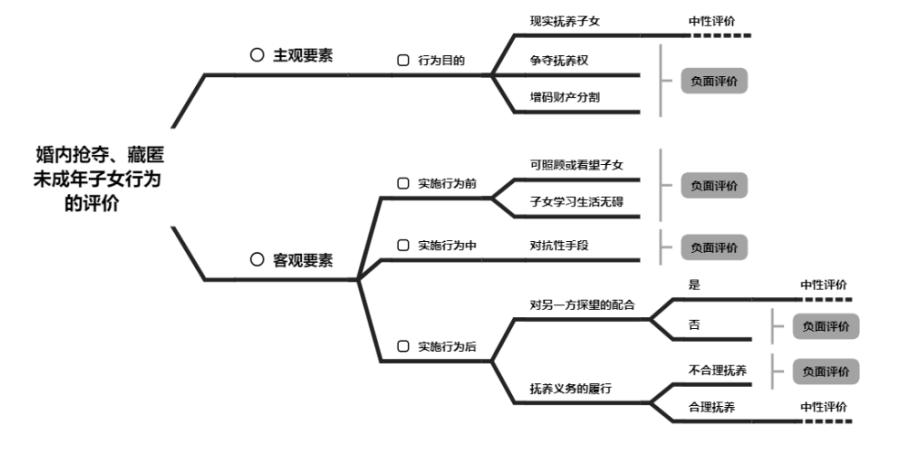

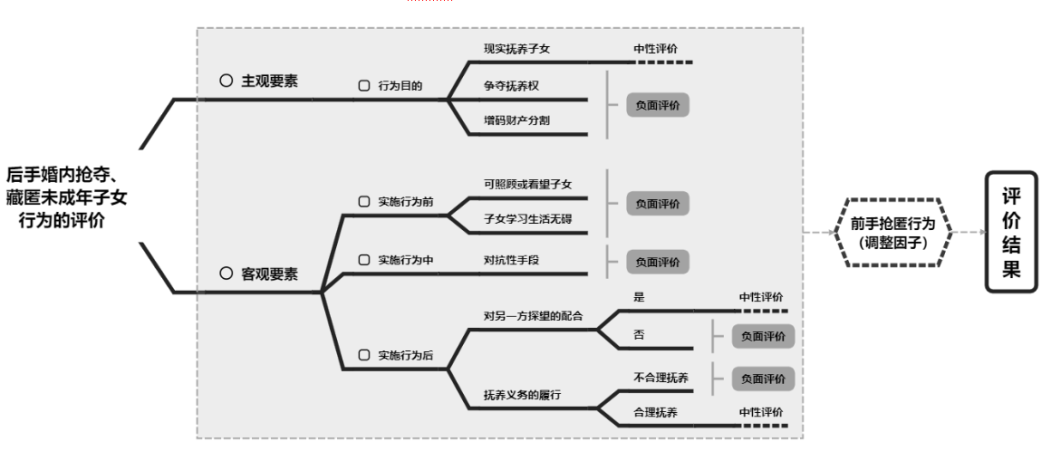

近年来,分居或者离婚期间抢夺、藏匿未成年子女现象呈现日益增长趋势,该类纠纷因身心脆弱的未成年人主体、对抗激烈的监护权争夺,引发社会关注。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(二)》(以下简称《民法典婚姻家庭编解释(二)》)第十二条①对此进行了专门回应。本文以所审理的一个典型案件为切入点,对该类纠纷进行现实和法律双层面的探究。李女士与陈先生婚后居住在北京,二人产生矛盾,李女士回到甘肃老家并生育婚生子A。A出生后一直由李女士照顾。后陈先生去往李女士住处趁机抢走A,并多次拒绝李女士看望A。李女士将陈先生诉至法院,要求陈先生停止侵害其监护权,给付其精神损害抚慰金3000元,双方离婚前由自己暂时抚养A。其一,虽然原告和被告仍在婚姻关系存续期间,但双方已分居,分居期间双方均享有抚养、教育、保护婚生子女的权利,任何一方行使监护权时不应侵害、阻止另一方的权利;其二,是否侵害另一方的监护权,应考察一方的行为是否影响了另一方的平等监护权以及婚生未成年子女的身心健康;其三,关于婚生子女抚养权的确定,虽然现行法律及司法解释对于婚内监护权没有明确规定,但为了保护未成年子女的利益,应当参照民法典、相关法律法规及司法解释的规定对夫妻分居后子女的抚养权争议作出处理;其四,在确定婚生子女由夫妻一方直接抚养的同时,应同时处理另一方的探视权;其五,监护权受侵害一方主张精神损害抚慰金的诉求,应结合监护权受侵害的情形及后果等因素综合考虑。最终法院判决:陈先生将婚生子A送交李女士,暂由李女士直接抚养;陈先生于每月第一周、第三周的周六到李女士的住处探望A,每次探望不得小于1小时,李女士应予以协助配合;陈先生给付李女士精神损害抚慰金2000元。一审判决作出后,陈先生不服提起上诉。二审经审理后维持原判。现判决已生效。其一,立法规定缺失惩戒后果。我国民法典对未成年子女的监护和抚养有多条明确的法律规定③。在专门性立法方面,未成年人保护法第二十四条对离婚时抢夺、藏匿未成年子女的行为作出明确的禁止性规定,可以参照适用于婚内抢夺、藏匿未成年子女的情形;妇女权益保障法第七十条宣示了父母双方的平等监护权。尽管上述规定众多,但对一方违背法律规定抢夺、藏匿未成年子女的惩戒措施或法律后果,缺失具体规定,致使抢夺、藏匿一方缺少对违法成本的认知。令人欣慰的是,《民法典婚姻家庭编解释(二)》第十二条的内容填补了缺失。其二,公安机关难以深度介入。抢夺、藏匿未成年子女行为的发生往往伴随直接冲突、私力对抗,公安机关面对该类纠纷,往往因事关家庭内部纠纷不便深度介入,只采取批评教育的方式,缺少可行的惩戒手段。且未成年子女与父母任一方都有紧密的、长久的身份关联,另一方出于子女未来利益的保护往往放弃追究抢夺、隐匿方的刑事责任,也进一步制约了公安机关的积极作为。其三,抢匿行为背后隐藏算计“理性”。婚内抢夺、藏匿未成年子女的行为除满足抢夺、藏匿方的单方面亲情需求外,还通常隐藏着对违法得失的算计“理性”。婚内监护权争夺的情景通常为夫妻双方感情已然破裂,通过抢夺、藏匿未成年子女可增加与子女共同生活的时间,获取子女的信任和选择,最终增码于后续离婚诉讼中的抚养权争夺、财产分割,系对《民法典婚姻家庭编司法解释(一)》第四十六条第二款④的 “算计”适用,与第四十六条第二款保障子女生活环境的稳定性以期最大化保护未成年人利益的目的背离。其一,抢夺、藏匿未成年子女的行为违反了未成年人保护法第二十四条“不得以抢夺、藏匿未成年子女等方式争夺抚养权”的禁止性规定,同样因一方的权利滥用突破了权利行使的正当边界,人为造成双方平等监护权益的失衡,实质性违背了妇女权益保障法第七十条“父母双方对未成年子女享有平等的监护权”的规定,故婚内抢夺、藏匿未成年子女行为系违法行为。其二,男女双方结婚后互为家庭成员,共构家庭关系。在现代民事立法中,共同亲权原则取代了父亲专权原则,在亲权领域中真正实现了男女平等⑤。我国现行立法对监护的性质倾向于“职责说”,监护人既享有职权又承担责任,体现了权利义务的统一⑥。在家庭关系中,父母双方平等享有抚养、教育和保护未成年子女的权利,亦共同承担抚养、教育、保护未成年子女的义务。只要父母不存在应被撤销监护资格的情形,任何人都不能侵犯这种监护权⑦。未成年人的健康成长离不开父母双方的呵护关爱,任一方抢夺、藏匿未成年子女势必引发亲情缺陷。抢夺、藏匿一方罔顾另一方的平等监护权、选择性漠视未成年子女对于完整亲情的需求,具有过错,构成侵权行为。因此,针对婚内抢夺、藏匿未成年子女的侵权行为提起诉讼,具备诉的利益,符合诉的条件。以司法裁判方式应对婚内抢夺、藏匿子女行为时,首先要明确裁判的最终目的。未成年人保护法第四条明确规定了最有利于未成年人的原则,但立法原则在表述上难免具备模糊性、不确定性。最有利于未成年人原则司法适用的首要问题就是自觉克服“成人司法”“父母本位”等因素的消极影响⑧。抢夺、藏匿未成年子女一方以满足自身需求为驱动力,选择性盲视未成年子女的健康成长离不开父母共同呵护的社会常识、人伦常理。司法裁判是社会治理的重要手段,适法、释法的过程都系对成文法律的实践续造,在应对抢夺、藏匿行为时,需深刻认识监护权的本质,以未成年人子女权利本位取代父母权利本位,将全面保护未成年子女健康成长的目的贯穿于案件审理的全流程,努力为未成年人的健康成长创造平等、和睦、文明的成长环境。司法裁判对于不当的算计作出否定性评价,并明确相应的不利责任后果,才能实现良法善治。针对抢夺、藏匿行为中的算计“理性”,可从以下两个层面进行规制。其一,于个案裁判层面明晰法律责任,最重要的是对直接抚养权的认定,对于《民法典婚姻家庭编司法解释(一)》第四十六条第二款中的稳定性论述应作全面考量,不能仅根据未成年子女被抢夺、藏匿后的现状分析稳定性,而应回溯至抢夺、藏匿未成年子女前的状态进行考察,除非原有的稳定状态难以满足未成年子女成长的正常需求。鉴于抢夺、藏匿方以其行为侵害父母间平等监护权,进而有损未成年子女的完整亲情利益、最终不利于未成年子女健康成长,以及考虑到“任何人不得从自己的违法行为中获利”的基本法价值理念,应倾向于认定抢夺、藏匿方暂交付子女至另一方直接抚养,除非此种认定对未成年人子女的成长明显不利。此外,也要兼顾对非抢夺、藏匿方父母本身的救济,对于其因抢夺、藏匿行为所遭受的精神损害、物质损失,在非特别程序中也应实质审查后作出判决。其二,于另案衔接层面,处理好司法裁判效力暂时性与长远性的关系。对于抚养及探望的处理属于暂时性的,其目的在于充分保障未成年子女能享受到不间断的来自父母双方的关爱、教育及保护。若后续存在离婚诉讼,最终的抚养权归属和探望问题需在离婚诉讼中进一步实质性、全面性解决。另一方面,对于抢夺、藏匿行为,在后续离婚纠纷中确定直接抚养权时应当作为对行为方的不利因素予以考虑⑨。人民法院在认定婚内抢夺、隐匿未成年子女行为的损害后果及损害程度时,需结合主客观因素综合考虑。结合本案审理情况及其他类案裁判,梳理基本评价要素体系如下⑩:图1:婚内抢夺、藏匿未成年子女行为的基本评价要素体系。还需说明的是,抢匿未成年子女的现实情景具有复杂性,存在双方抢匿、反复抢匿的情形,体现在审判活动中,抢匿一方作为被告往往以对方亦存在抢匿行为进行答辩。对此,若存在被诉行为外的其他抢匿行为,可遵循“分先后、定过错”的步骤适用前述行为评价体系。具体而言,对各抢匿行为依时间先后排序,逐一认定各抢匿行为的过错有无、大小,并将前手抢匿行为作为后手抢匿行为过错评价的调整因子,最终全盘性、一揽子地认定抢匿过程中各方行为的过错,作出最有利于未成年人保护的综合评价,而非简单地以在先过错否定在后过错,在裁判的社会效力层面,引领当事人以合法手段维护合法权益,避免反复抢匿的指引风险。在基本评价要素体系基础上,后手抢匿行为的双层评价要素体系如下所示:图2:后手婚内抢夺、藏匿未成年子女行为的双层评价要素体系。总而言之,需以未成年子女的健康成长为最终依归,在对监护人双方、未成年子女利益进行“三元一体”综合考量的基础上谨慎作出对损害后果及损害程度的最终评价。 司法谦抑论与能动论是对审判权不同层面属性的描述,在本体论上,审判权必须是谦抑的,而在方法论上,审判权应当被能动地行使⑪。未成年子女的利益表达因其身心尚未成熟通常受限,司法裁判应适时考虑到未成年人利益保护的周延性。对于衍生问题,例如探望权处理,应积极释明,主动审理。该类纠纷中,双方争议焦点在于直接抚养地位的争夺,但在审理过程中,还应当对于非直接抚养方的探望问题一并解决,最大程度上实现争议双方监护权的利益衡平,更为重要的是,为未成年人获取完整亲情积极创造条件,防止裁判作出后,产生从父母一方缺位到另一方缺位的实质后果。① 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(二)》第十二条规定:父母一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女,另一方向人民法院申请人身安全保护令或者参照适用民法典第九百九十七条规定申请人格权侵害禁令的,人民法院依法予以支持。抢夺、藏匿未成年子女一方以另一方存在赌博、吸毒、家庭暴力等严重侵害未成年子女合法权益情形,主张其抢夺、藏匿行为有合理事由的,人民法院应当告知其依法通过撤销监护人资格、中止探望或者变更抚养关系等途径解决。当事人对其上述主张未提供证据证明且未在合理期限内提出相关请求的,人民法院依照前款规定处理。② 一审:北京市通州区人民法院(2024)京0112民初447号(2024年3月21日);二审:北京市第三中级人民法院(2024)京03民终6266号(2024年5月8日)。③ 其中,民法典第三十四条规定监护人依法履行监护职责产生的权利,受法律保护。民法典第三十五条规定监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。民法典第一千零六十八条规定父母有教育保护未成年子女的权利和义务等。④ 《民法典婚姻家庭编司法解释(一)》第四十六条规定:对已满两周岁的未成年子女,父母均要求直接抚养,一方有下列情形之一的,可予优先考虑:(一)已做绝育手术或者因其他原因丧失生育能力;(二)子女随其生活时间较长,改变生活环境对子女健康成长明显不利;(三)无其他子女,而另一方有其他子女;(四)子女随其生活,对子女成长有利,而另一方患有久治不愈的传染性疾病或者其他严重疾病,或者有其他不利于子女身心健康的情形,不宜与子女共同生活。⑤ 参见杨立新:《亲属法专论》,高等教育出版社 2005年版,第253页。⑥ 参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编著:《中华人民共和国民法典总则编理解和适用》,人民法院出版社2020年版,第163页。⑦ 参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编著:《中国民法典适用大全·婚姻家庭卷》,人民法院出版社2022年版,第123页。⑧ 参见王广聪:《论最有利于未成年人原则的司法适用》,载《政治与法律》2022年第3期,第153页。 ⑨ 参见王丹:《抢夺、 藏匿未成年子女法律问题研究》,载《法律适用》2024年第1期,第124页。 ⑩ 需说明的是,图1列明的中性评价因素,系因上述内容系父母作为平等监护主体的应然所为,并未达至高于法律规定和一般道德要求的程度。⑪ 参见汪国华:《走向能动的司法——审判权本质再审视》,载《当代法学》2012年第3期,第3页。

于素娟 北京市通州区人民法院四级高级法官

王昊程 北京市通州区人民法院四级法官助理